ローカルな出来事をグローバルに見る

夏至の空と比べながら6つの都市をつなぎ、地球を味わい学ぶ150分のオンラインプログラム。現地特派員による日の入り中継とローカルな気象ニュースのレポートを講師の解説でグローバルに捉えなおし、地球を鎹に世界の同世代とのつながりを体感しました。

今回は前回夏至の日に実施したのと同じ時間に、イギリスのエジンバラ、日本の北海道、韓国のソウル、中国の上海、オーストラリアのメルボルン、マレーシアのコタキナバルをオンライン(Zoom)で繋ぎ、夏至同様インタラクティブ地球儀「SPHERE」(以下「SPHERE」)を使って実施しました。

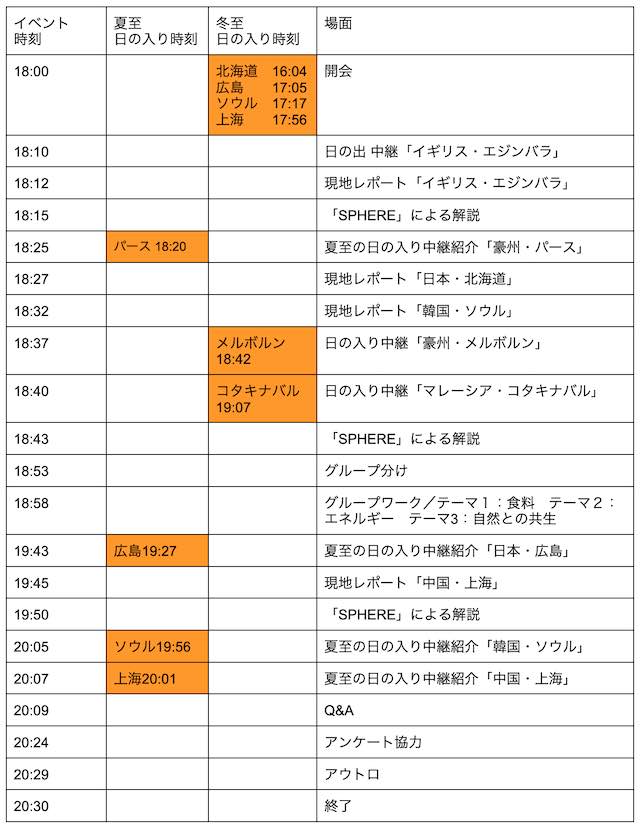

スケジュール

前回同様18:00に開会し、夏至の空の様子と比較しながら150分実施しました。

夏至の日の入り中継と比べた冬至の日の入り

前回はオーストラリアのメルボルンを除き日本、韓国、中国の各都市で日の入り前の空の様子をレポートすることができました。しかし今回、冬至を迎えた北半球の各都市は、既に日が沈んだ後でした。一方、夏至を迎えている南半球のオーストラリアのメルボルンからは、明るい空の様子が届けられました。

そこで、前回の北半球の夏至の空の写真と今回の冬至の様子を比較しながら地球を眺める機会を設けました。

特派員による現地レポートと竹村眞一氏の解説

特派員のレポートは、大きくまとめると以下の内容でした。

1.夏至冬至

2.2022年8月の北海道、ソウルの大雨

3.2022年8月の長江の干上がり

それぞれのローカルなニュースを受けて、講師の竹村眞一氏(文化人類学者)の解説で、地域的な事象を地球の目線で捉えなおすという構成で進行しました。

1 「夏至冬至」

レポート1

エジンバラの特派員ジュールズさんがスコットランドのお祭り「ホグマニー」(HOGMANY)について紹介しました。大晦日から元旦の未明まで行われるお祭りですが、冬至の後に戻ってくる太陽が悪霊を退けると信じられていた古代のお祭りが起源とされているそうです。

竹村氏による解説:

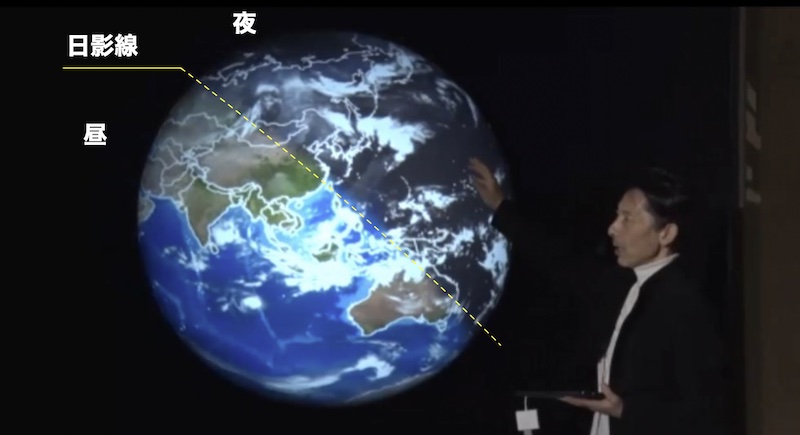

「地球の昼と夜の境である日影線について」

春や秋の日影線は北極と南極を結ぶ線(経線)に沿って移動し、夏や冬にはその傾きが大きくなることを「SPHERE」で確認しました。冬至の頃、特に北半球の北部では、太陽は死んでしまったのかと思うほど日が出ません。そして、冬至を境に少しずつ昼間の時間が長くなります。この様子から太陽の死と再生を連想したのが、クリスマスをはじめスコットランドのホグマ二ーなど世界中の冬至の頃に行われるお祭りのルーツになったと考えられていることが紹介されました。地球の様子と私たちの文化には深いつながりがあることがよくわかります。

2.「2022年8月の北海道、ソウルの大雨」

レポート2

北海道とソウルのレポートは、どちらも8月の大雨被害についてでした。まず、北海道の特派員リンカさんから、1日で1か月分の雨が降り、畑が冠水して農作物が出荷できなくなったり、牧場の肥料が使えなくなったことなどが報告されました。平地の多い北海道は、今後どのように気候変動に合わせた生き方をするのか考える必要があると課題が提起されました。

レポート3

ソウルの特派員ルミさんからも、集中豪雨によってソウルの中心を流れる漢江より南の低地帯は川が氾濫し、約1万台の車が水没するほどの災害となったと報告がありました。家屋に浸水し死者が出るほど大きな被害を経験したことで、大雨洪水時の注意を促す案内を紹介しながら、危機意識が高まったことが伝えられました。

竹村氏による解説:

「日本の天気は日本の空だけ見ていてもわからない」

北海道とソウルの特派員2人がレポートした8月の大雨の話は、どちらも同じ天気図の気圧配置や前線を共有したレポートになっていました。日本や朝鮮半島の周辺に大きな4つの気団が取り囲む気圧配置になり、東西に長く伸びる梅雨前線が停滞することで朝鮮半島や日本に長雨をもたらすことを確認しました。しかし、その雨粒自体はどこから来るのか。

雨がもたらされる仕組みを、梅雨時の雲の流れで見てみると、アジアに降る雨は、中国大陸、更にはインド洋から水蒸気となって運ばれてくることがわかります。水蒸気の通り道になっている揚子江(長江)流域では洪水が多く発生したり、さらにその先の日本列島は雨が多く、稲作に適した地域になっていたりすると解説されました。

2022年は世界中で異常気象が発生しました。イタリア北部を横断するポー川や、中国の揚子江(長江)が熱波と干ばつで河の水が干上がったことが伝えられました。その影響で作物が収穫できなかったり、船で物資を運べなくなったり、更には水力発電ができずに工場を稼働させることができなくなったり様々な影響が出ました。一方、パキスタンではヒマラヤの氷が溶け、氷河湖が形成されました。それが、大雨の影響で決壊したため大洪水が発生し、大勢の死者が出る災害となりました。アジアの水銀行と呼ばれるヒマラヤの氷河が失われれば、まずガンジス川や揚子江(長江)流域で栽培されている作物は育たず、食料不足が発生することが予想されています。原因は地球温暖化です。その要因となっているCO2の排出はここ30年で倍増しています。いま、行動を起こせば未来は変えられる(温暖化の進行を緩やかにできる)ということをノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎博士のデータに基づくシミュレーションを「SPHERE」に表示し参加者と共に確認しました。

3.「2022年8月の長江の干上がり」

レポート4

上海の特派員ヘンイーさんから、2022年7月から8月にかけて長期間におよんだ記録的な猛暑と少ない雨の影響で起きた長江の干ばつについてレポートがありました。2022年7月から9月にかけての降雨量が例年の45%以下となり、9月には水位が下がった揚子江(長江)の川底から、廃線になった鉄道のレール跡が現れ地域のひとたちを驚かせたと報告がありました。また、温暖化による水不足について関心が高まる中、2018年からは中国農民豊作節という農民の祝日を設けるなど、農業に対する動機付けや環境整備も進められていることが伝えられました。

竹村氏による解説:

北海道、ソウル、上海からのレポートはいずれも水(大雨、洪水、干ばつ)に関するもので、温暖化の影響と考えられる現象でした。温暖化の影響で特に注目されているのがヒマラヤの氷河です。ヒマラヤの氷河は、ガンジス河、インダス川、長江(揚子江)、メコン川など、多くの川にとって重要な淡水源です。それらが溶けて一度に大量の水が放出されると流域では洪水となり、溶けてなくなってしまった後は多くの地域で水不足となり干ばつが起こるという水不足の仕組みが解説されました。

多すぎる水と少なすぎる水がコインの裏表のように切り離せない関係にあることが紹介され、温暖化に向かう流れが少しでも緩やかになるような取り組みを続けることの重要性が説かれました。一方、ケッペンの気候区分の変化を「SPHERE」に表示し、温帯が10年に6キロ、1年600メートル 、毎日1.7mメートル北上している様子を解説しながら、気候の変化や変動に柔軟に適応していく事も同時に求められていることが伝えられました。

最後に参加者に向けて、私たちに問われているのは「地球大の融通力」であるという話がありました。

変わりゆく気候の中、例えば、いままで農業ができていた地域でできないようになるなど、私たちの暮らしは変化を余儀なくされています。一方で、これまで農業ができないと思われていた地域でできるようにもなるのです。地球上の有るところから無いところへ、必要なものを融通できる関係を築き維持できるかが、今私たちに求められていると参加者に向けて投げかけられました。そして、現代は太陽光で発電したり、水蒸気を集めて農業をしたり、海上に都市を作ったり、問題もあるけれどそれと同じぐらいの解決策も見えてきた希望の時代で、参加者のみなさんにはものすごく大胆に発想してほしいとエールがおくられました。

グループワーク

レポート2と3を聞いたあと、参加者それぞれが関心のある「食糧」、「エネルギー」、「自然との共生」の3つのテーマに分かれて考えや意見を交換する時間を設けました。グループ活動の通訳は、大学生、大学院生の協力を得て行いました。

食料をテーマにしたグループでは、農業をいかに継続するかについて話がありました。具体的には水不足や高齢化の問題が取り上げられました。中国、韓国ともに社会(経済)への影響についても言及されました。

エネルギーをテーマにしたグループでは、都市と郊外におけるエネルギーの価値についてが話題となりました。都市生活ではスマートフォンが手放せなくなっていて、そのために電力は欠かせないけれど、郊外での生活において重要なのは火力ではないかという発言がありました。

自然との共生をテーマにしたグループでは、雪が話題になりました。興味深かったのは同じ話題でも日本では例年よりも雪が少なかったのに、韓国では大雪だったという話です。同じ地球の同じ時期なのに、積雪量が増えたところと減ったところがあるということが興味深かったという報告がありました。

参加者からの声とプログラムのこれから

2022年度は、「地球大の関係力に意識的になる」を目指し、国境を越えて、同じ惑星に今、共に在ることを体感できるように6/22(夏至)と12/22(冬至)にプログラムを実施しました。合計142名の世界の同世代が、一緒に地球の今を、世界各地の日の入りの様子を通じて味わいました。また、各地のローカルなニュースを「SPHERE」を使った講師の解説でグローバルに捉えなおし、参加者が地域や国を越えて地球の目線で世界を観る体験をしました。

地球規模で起きている環境の激変による様々な課題は、国や地域を越えてつながり、協力しなければ解決できません。そして、誰もが無関心でいることができない状況にあることは周知の事実です。しかし実際に地球を体感したり、遠く離れた国や地域にいる人をこの惑星で共に暮らしていると感じたりする機会は多くありません。日々の暮らしに直接的な影響を感じている人たちが課題に向き合うことはあっても、地球の裏側で起きている出来事を全地球的な課題として共有し、解決しようという行動や取り組みにつながりにくいのはそのような理由からなのではないでしょうか。

参加者からは、「地球全体という視点が面白いと感じた」「様々な国から人が集まってそれぞれの状況や気象について説明してくれたのがとても印象的で、地球温暖化によってひきおこされる様々な現象についての説明も記憶に残るものだった」「さまざまな国の空が中継されたのは面白かった」「さまざまなタイムゾーンがあることが大変興味深かった」などという声が寄せられており、地球の目線を体感したことに好意的な感想が寄せられました。また、「地球温暖化シミュレーションを表示しながらの解説は、既に知っていること以外にどんな困難が起こりうるのかという興味を持たせてくれた。」という感想もあり、参加者に新たな関心を引き起こしたことも確認できました。

今後は、地球上に起きている様々な現象・状況を人類の活動とその影響力にも着目しながら共有し、課題解決に向けた創意工夫などの発想や思いを交換する機会を経て、地球大の関係力に意識的になれるようになることを目標にしたプログラムに発展させていきたいと考えています。そして、「SPHERE」を活用した専門的で広がりのある学びを通じて多様な他者とのつながりを実現するあらたな文脈(地球の文脈)を創出したいと思っています。

(事業担当:中野敦、森亮介、宮川咲)

事業データ

地球講座 The LIVE「夜のリレー」北海道・ソウル・上海・メルボルン・コタキナバルをつなぐ150分

2022年12月22日(木)18:00-20:30

オンライン会場(Zoom)

東京会場(国際文化フォーラム会議室 [文京区音羽])

TJF

特定非営利活動法人ELP (Earth Literacy Program)

竹村眞一 /特定非営利活動法人ELP (Earth Literacy Program)代表、京都芸術大学教授

ジュールズ(英国 スコットランド)

ファティマ(豪州 メルボルン)

ヘンイー(中国 上海)

リンカ(日本 北海道)

ルミ(韓国 ソウル)

エミリ(マレーシア コタキナバル)

朝田航太(ファシリテーター)

ハビブウラファティマ美弥(ファシリテーター、英語逐次訳)

堀越春香(韓国語逐次訳)

三浦遼恵(韓国語逐次訳)

三浦明子(中国語逐次訳)

山岸笑璃(ファシリテーター、英語逐次訳)

82人(日本の中高生、中国の高校生、韓国の中高生、オーストラリアの高校生)