プログラム概要

チキュウノキボウ未来共創事業 「The QUEST」 は、多様な人々との出会いを通じて自身の固定観念に気づき、新たな世界観を共創しながら、自分個人、そして地球全体の希望に満ちた未来を探求する4泊5日の合宿型プログラムです。 第1回めとなる今回は、定員を大幅に上回る応募があり、抽選で選ばれた日本の中高生12名が全国から参加しました。さらに、海外から、モンゴル、中国、韓国で日本語を学ぶ高校生9名が加わり、総勢21名が千葉県木更津市に集いました。複数の国から青少年を招へいして実施するプログラムは、2007年の財団設立20周年記念事業「世界の高校生の写真撮影交流プログラム Focus on Japan2007」以来、18年ぶりの開催となりました。

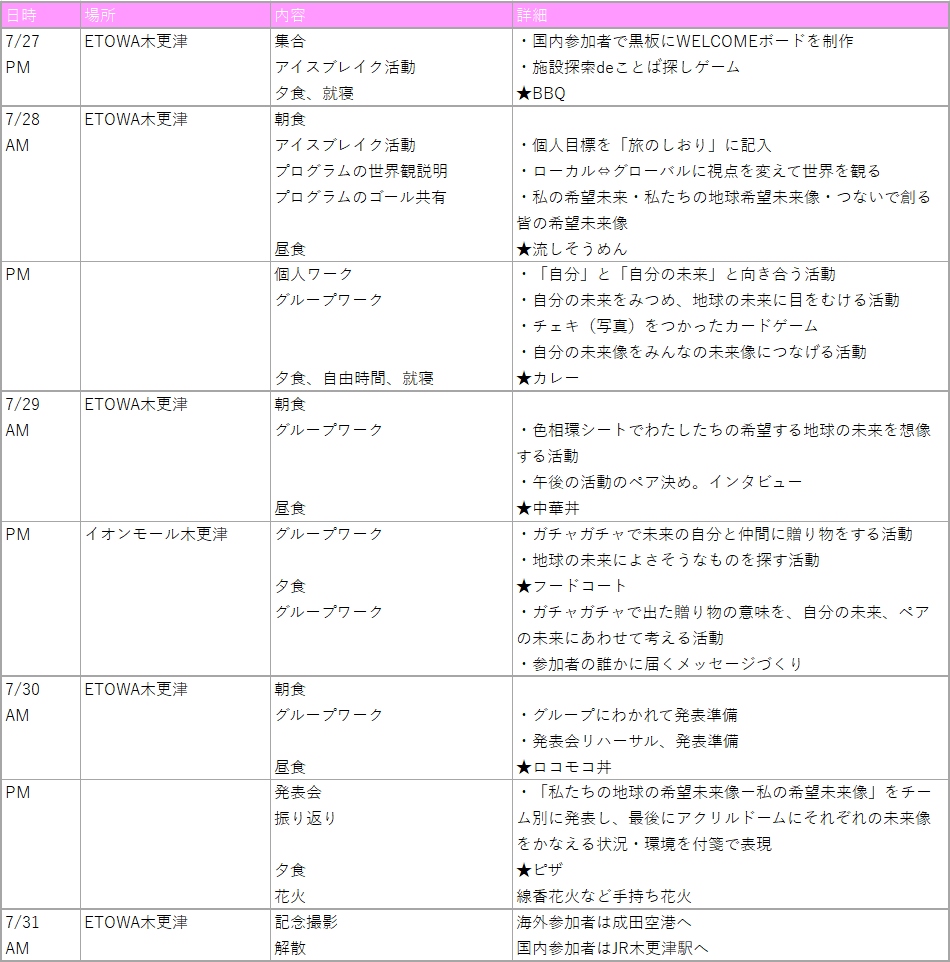

プログラムの流れ

プログラムは5日間の日程で行いました。

1日め:私たちは多様だ

日本全国から集まった国内参加者12名は、先に会場に集合し、海外からの参加者を歓迎する準備をしました。黒板に各国の言葉やイラストを添えてウェルカムボードを作成するなど、会場は歓迎ムードに包まれました。4泊を共にする宿泊部屋のグループがここで発表され、国内参加者が後から到着する海外参加者をスムーズに案内できるようにしました。

海外からの参加者が空港から到着した後、主催者からプログラムの説明が行われました。多言語・多文化の参加者がいるため、日本語を共通言語とすること、互いに協力すること、そして困った時にはスタッフに助けを求めることなどを共有しました。

その後、宿泊部屋ごとのグループにわかれて施設探索活動を実施しました。日本語、韓国語、中国語、モンゴル語で表記されたキーワードを集めながら施設を巡るうちに、各言語のキーワードの意味を教え合うなど自然とグループを超えた協力が生まれました。集めたキーワードから連想ゲームをすると、同じことばからスタートしても、たどり着くことばや、添える色がチームや人によって異なることを体験。この活動を通じて、参加者たちは仲間の多様性を再認識しました。夕食はバーベキューで、夜風の気持ち良い快適な環境の中で交流を楽しみました。

2日め:自分と向き合い、未来を語る

2日めは、全員でのアクティビティからスタートしました。まだ全員の名前が覚えきれていない参加者もいる中で、ニックネームを使ったゲームを行い、互いの名前を早く覚えられるように工夫しました。 色と形が違う組み合わせのシールを顔に貼り、自分からは見えない状況で、同じ色と形のシールが貼ってある人を探すゲームでは、互いの顔をまじまじと見つめ合い、「同じ?」「違う?」「ちょっと違うかも?」と楽しそうな声が上がりました

続いて、参加者それぞれの本プログラムでの目標を確認する時間を設けた後、デジタル地球儀「SPHERE」を使って、私たち人間が地球という星に共生していることをTJFスタッフからレクチャーしました。事前課題として提出された「1年以内に身の回りで起きた気象ニュース」を紹介しながら、人間の視点で語られる内容が、地球の視点に立つとどのように見えるのかを考えたり、身の回りのローカルなニュースだと思っていたものが、実は他の地域や地球全体ともつながるグローバルな事象だと実感したりする時間となりました。

さらに、地球温暖化が「地域をこえて人類が共有するはじめての公害」であり、その原因がCO²の過大な排出にあること、そして環境の変化が貧困や紛争など様々な問題を引き起こすことについても解説しました。異なる他者との関係づくりにおいても、視点を自在に変えながら、互いのおかれた環境を尊重して対話することの重要性を伝えました。

昼食は流しそうめんで、日本の夏を体験しました。

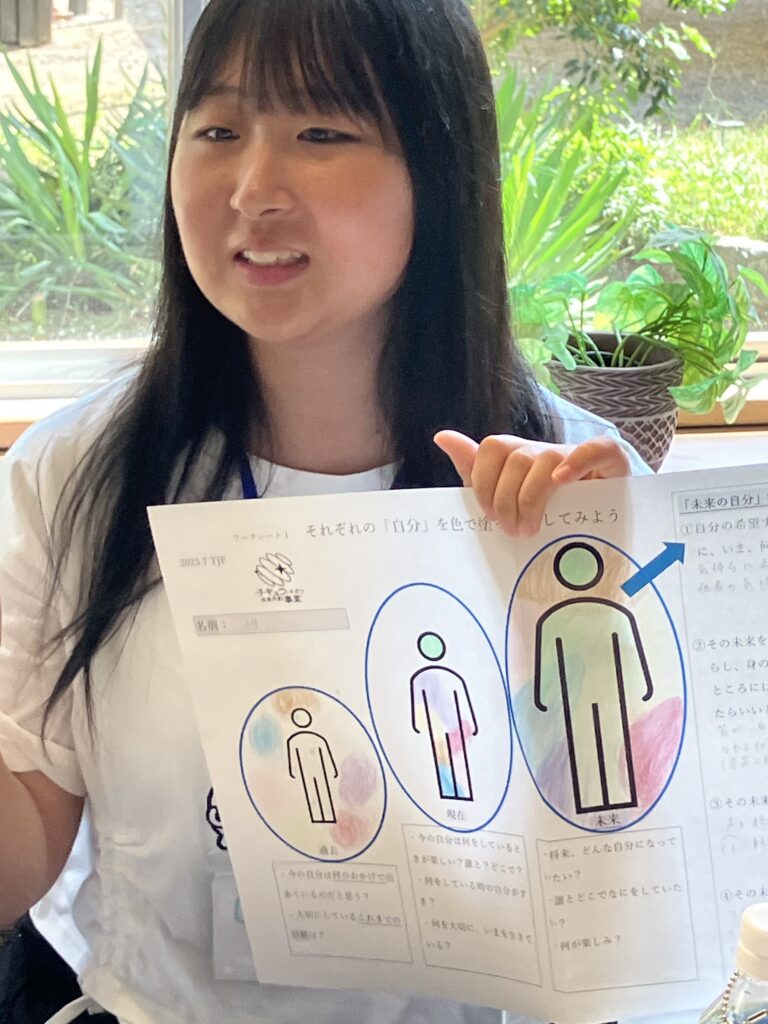

午後は色を塗るワークシートを使って、過去・現在の自分を見つめ直し、希望する自分の未来を掘り下げました。言葉にしきれない思いも表現できるように、過去・現在・未来のそれぞれの人型の枠を色で塗り、絵や文字を加えて自由に描きました。

また、皆で考える地球の希望的な未来は、自分の希望的な未来の延長線上にあるものだと捉え、まずは個人の希望する未来(将来の夢やなりたい姿)を具体的に想像し、そのために必要な環境や状況を徐々に視野を広げて考え、言葉や色で表現しました。感覚を使って「答えのない未来」を想像し、グループで、自分とみんなの未来について対話しました。

さらに、事前課題として提出した、「地球」「希望」「未来」をテーマに撮影した写真を使ったゲームを実施。インスタントカメラで現像された写真から、撮影者の意図を仲間と話し合うことで、活発な意見交換が生まれました。その後、自分と仲間の写真を色相環シートの色で表現し、言葉ではなく色でイメージを共有する活動を行いました。最後に、これまでの活動で出てきたイメージを写真、色、言葉を使って大きな紙にまとめました。

ファシリテーターが「チーム全員が希望する未来はどんなものだろう、不正解はないからみんなで創り出してみよう」と投げかけると、それぞれの思いが各チームで形になっていきました。

3日め:想像から思考へ

午前中は、前日の活動で作成したアイデアメモに、チームメンバーの新たなイメージや言葉を加えました。これまでの「想像する活動」から、アイデアの意義や根拠を対話によって考える「思考する活動」へ移行し、発表会に向けて希望する未来像をワークシートで整理しました。参加者たちは、スマートフォンの翻訳機能や、時には逐次通訳者の力をかりながら仲間と対話を重ね、理解を深めました。

午後は木更津市内のショッピングモールへ移動。「自分の希望する未来へ贈りたい物」と、「ペアの仲間の希望する未来へ贈りたい物」を想像しながらガチャガチャを購入しました。ガチャガチャの中身が、望んだものではなくても、手にしたものから新たな視点で未来像をアップデートすることができました。ペアはくじで決定し、事前に相手の希望する未来をインタビューしました。自分の分よりも、ペアの人へ贈るガチャガチャを考えている時の方が真剣な顔つきで、ガチャガチャ売り場をぐるぐると何周もする人が多く見られました。

また、ガチャガチャのカプセルを使って、参加者の誰かに贈る「未来を応援するメッセージ」を記入しました。

ショッピングモール内では、「地球の未来によさそうなもの」を探してくるタスクも実施。参加者は、フードロス削減や、プラスチック・ペットボトルを減らす取り組み、地産地消の特産品マップなど、多くのポイントを発見。これらもチームで考える「地球の希望的な未来」の材料となりました。

4日め 創造した未来を披露する

午前中は、前日までにまとめたワークシートやアイデアシートを振り返りながら、発表の準備を進めました。各チームの話し合いはサポーターが進行しました。サポーターによって個人で考える時間を重視したり、すぐに意見をシェアしたりと、それぞれのアプローチがチームの特徴にもなりました。

午後の発表会では、各チームが「私たちの地球の希望未来像」を発表し、続いて一人ひとりが「私の未来像」を紹介しました。 「私たちの地球の希望未来像」では、内容も発表方法もチームごとに個性が表れました。あるチームは、地球をアイスクリームになぞらえ、地球が温暖化で溶ける様子を絵で表現。「アイスクリームも冷やせば形を留められるように、地球も管理して休息させれば次の世代につなげられる」と訴えました。また、「アイスクリームのようにあっという間に食べてしまうのではなく、地球の資源を使い切ってしまわないようにしたい。、自分たちは消費者ではなく守る立場になりたい」との考えを絵を使って表現しました。

「私の未来像」の発表では、自分の希望する未来をより良くするため、必要だと思うものをガチャガチャで選び、なぜ選んだのか、そこからどう感じたのかを説明しました。欲しかったものではないものが出てきた多くの参加者は、そこから更に「私の未来像」を捉え直し、未来をより深く思考したことを話しました。

発表後、参加者全員の「自分の希望する未来」に必要な状況や環境を付箋に書き出し、一つのアクリルドームに載せて俯瞰して見てみる活動をしました。そこに言葉や線を加えることで、個人の希望が、近くの人とつながっていったり、関係性があったりすることが見えてきました。自分の未来と仲間の未来をハート型の線でつなぎ、「心」という文字を加えて表現する場面も見られました。自分を見つめ、仲間と未来を描く中で、それぞれの未来が互いにつながっていることを示してくれました。そして、半球型のアクリルドームは、「今見えているものがすべてではない、違う角度から見たら別のものが見える」ということの理解にもつながりました。

また、3日めに書いた「未来を応援するメッセージ」入りのカプセルを交換し、偶然受け取ったメッセージからさらに未来を想像し、楽しみました。

5日め 旅立ち、あすへつなげる

朝食後、集合写真を撮影し、海外からの参加者、続いて国内の参加者を見送りました。 帰り際、ある参加者が、「学校のグループ課題にいきづまっているのだけど、互いの違いを尊重し、想像し、思考するという今回のプログラムの体験を、学校の仲間と共有して乗り越えたい」という言葉を残していきました。このプログラムが参加者のこれからにつながる体験になったことを実感しました。

参加者の声

・とても楽しかったです!!

・自分の考えに新たな視点が生まれて本当に貴重な経験ができたと感じました。ありがとうございました。

・アクティブ・ラーニングとかの勉強をしていて、グループでの、国境すら超えた合意形成するプログラムがとても面白かった。

・このプログラムでは、正解がないからこそ自由にアイデアが共有できて、想像していた以上に地球のことや未来のことを考えられたし、これからの人生にも希望を持てました。間違いなくこの五日間は一生の思い出になります。参加して本当に本当に良かったです!

・次には是非サポータとしてこのプログラムに参加したいと思っております!

・みんなに優しくしてもらったり、仲良くなったからめっちゃ嬉しかった。大人の目線でいろんなアドバイスや、経験を話してくれて価値観が広がった!だから次は、私が私みたいな学生の考えを広げてあげたい!めっちゃ楽しかった😊🥰

振り返りシートから抜粋した「これから挑戦したいこと」

・違いを楽しむ、違いから生み出す

・すぐに答えを出すのではなく、その答えにたどり着くためのプロセスをもっと深く考えること

・物事を多角的にみる

・今回考えた未来を目指して進むこと

・自分の希望する未来をずっと改善していく

課題と今後の展望

本プログラムは、施設の雰囲気を活かしながら、遊び感覚で出来る活動を主軸としました。思考・対話のテーマを「わたし/わたしたち/地球の希望的な未来」とし、楽しく対話していたらいつの間にか地球の未来について考えていた、という流れを目指しました。

遊び感覚で終わらず、思考・対話のテーマが参加者の中で育まれるには、プログラム終了時に自分なりの答えや明日から取り組みたい課題を言語化してもらう工夫が必要でした。そこで、振り返りのためのワークシートで言葉にしてもらいました。

多くの参加者が、明日から挑戦したいことを具体的に書いてくれましたが、中には「地球の希望的な未来」と切り離して「自分の未来」を考える人もいました。最後の振り返りまで思考・対話のテーマをぶらさずに言葉を出してもらえるような工夫が次回への課題となりました。

また、発表会終盤で行った、アクリルドーム上で個人の希望的な未来をつなげていく活動でも、思考・対話のテーマをぶらさずに言葉を書いて足していくような工夫をすれば、より地球の希望的な未来を参加者と紡ぐことができたと感じます。

本プログラムへの参加目的は個人差があり、目標・ゴールもそれぞれ違いがあります。全員が全く同じゴールにたどり着くことより、それぞれが設定した目標へたどり着けることを優先しました。すると、普段の生活や学校では“どこかにある正解を探して答える”ことに慣れているある参加者にとっては、新しい経験となり、自身の考えを自由に表現していい場があることを知りました。

グループごとに、進捗状況や思考の深さ、表現の仕方にも違いがありましたが、グループメンバー全員が納得して進めることを優先し、それぞれが満足感を持って発表を迎えることができました。

本事業は、地球の未来を希望的に描く共創活動を通して、見えない未来を共に生きていくための「仲間マインド」(協力が必要であると感じること)を育むことが目的です。共創する未来像は、どこかで聞いた話や、自分と離れた遠くにあるものではなく、自分の希望する未来を出発点とすることが重要だと考えます。

今後は、参加者が地球の未来を見つめ、いま自分ができることを考え、探して、行動するところまでをプログラムの目標として組み込み、行動変容を促していきたいと思います。

今後も、場所や形態を変えながらも思考・対話のテーマである「わたし/わたしたち/地球の希望的な未来」を軸とした合宿型交流プログラムを企画してまいります。来年は首都圏内、再来年は海外での開催も検討しています。 今年度の日本国内からの応募数を鑑み、少しでも多くの方にご参加いただけるよう、来年度以降の企画を進めてまいります。

(事業担当:宮川咲、中野敦)

チキュウノキボウ未来共創事業 合宿型交流プログラム「The QUEST」

2025年7月27日(日)~31日(木)

千葉県木更津市下郡1886 エトワ木更津

財団法人 李熙健韓日交流財団

TJF

鵜川洋明/ビジョナリーワークデザイナー、青山学院大学特任教授、ミラクカンパニー株式会社代表取締役社長

朝田航太 [サポーター]

稲福彩 [サポーター]

レベッカ ウェバー [サポーター]

ナンディン[モンゴル語逐次通訳]

チェン イーティーン[中国語逐次通訳]

福山愛菜[韓国語逐次通訳]

藤田朋伽

21人*<日本の中高生、モンゴルの高校生、中国の高校生、韓国の高校生>

*東京、千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、大分(日本):12人、ウランバートル(モンゴル):3人、上海(中国):3人、ソウル(韓国):3人