多様な他者との「違い」から希望を共創するThe CONNECT

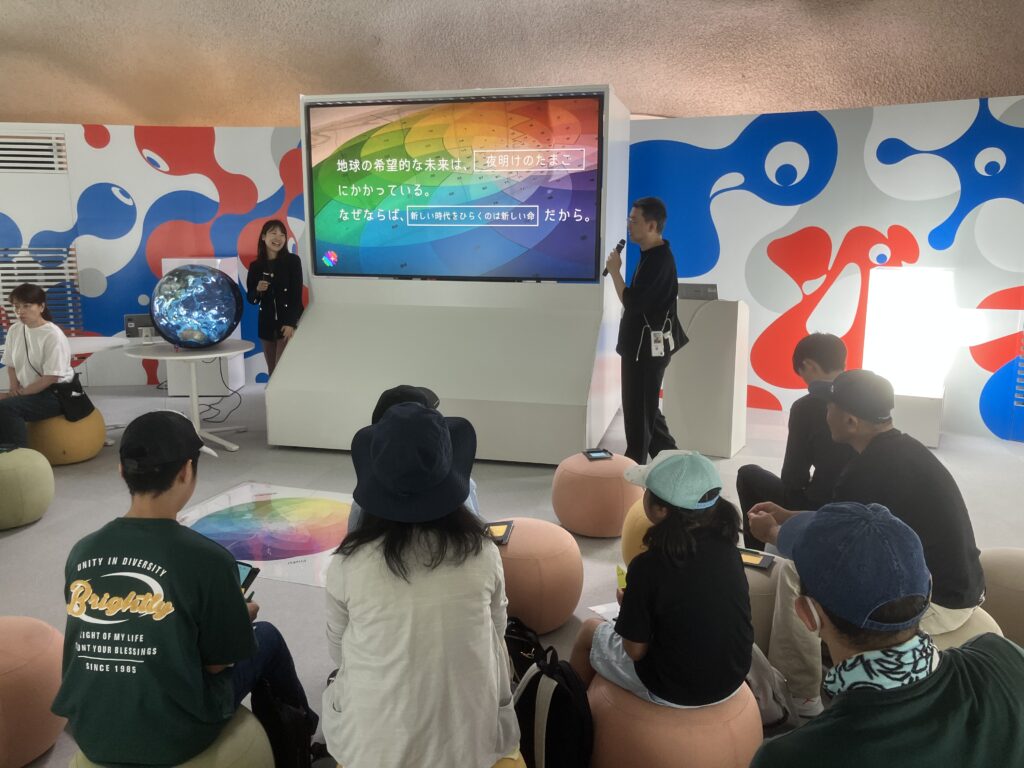

2025年5月18日(日)、現在開催中の大阪・関西万博にて、当財団主催「チキュウノキボウ未来共創事業」の一環として、ワークショップThe CONNECTを実施しました。

本ワークショップは、万博の「ジュニアSDGsキャンプ体験型プログラム」として提供したものです。多様な背景を持つ参加者が、互いの「違い」を尊重し、そこから新たな希望の物語を共に創り出すことを目指しました。

「違い」は希望の種 〜ワークショップ The CONNECTの内容

今回のワークショップでは、「人と違うことは、新しい価値を生み出す希望である」という考え方を軸に、参加者が対話を通じて未来を共創する体験を提供しました。プログラムは、以下の3つのステップで進行しました。

1.視点を変えて世界をみる:デジタル地球儀で「つながり」を体感

まず、デジタル地球儀で、地球の昼夜が移り変わる様子を全員で眺めました。夜がリレーされていくように世界を巡る映像を通して、「私たちは同じ惑星に共に生きている」という感覚を共有しました。

そこから、私たちが直面する課題は地域や国を越えて複雑に絡み合っており、その解決には多様な人々との連携が不可欠であることを確認しました。例えば、二酸化炭素(CO2)は、地球温暖化の主要な原因となっていますが、植物にとっては成長にはかかせないエネルギーです。また、地域によっては災害である台風も、地球規模で見れば、海水中の栄養を循環させ、海の豊かさを育む力になっているという側面も持ち合わせています。

このように、視点を変える(ローカルとグローバルなど)ことで、物事の多面的な姿が見えてくることを伝えました。これは、自分の先入観を一旦保留し、物事をありのままに捉えようとする姿勢(エポケー)にも通じます。「視点を変える」感覚は、自分と多様な他者との関係づくりにおいても有効であり、本ワークで重要なポイントであることを確認しました。

2.「色」と「ことば」で心をつなぐワーク

続いて、参加者は色とことばを使った活動に取り組みました。最初の活動に色を取り入れたのは、色がことばよりも個人の感覚的なイメージを自由に表現でき、思考の偏りにとらわれにくいからです。また、受け手の解釈や批判にさらされずに、率直に表現しやすいという利点もあります。

- ステップ1:個人作業/イメージを「色」で表現

「地球」「希望」「未来」「大阪」という4つのキーワードから連想する色を、当財団オリジナルの色相環図から選びます。

- ステップ2:個人作業/色から「ことば」を紡ぐ

次に、「地球」と「希望」、「未来」と「大阪」のイメージカラーの中間色を色相環図上で探し、その色から思い浮かぶ「ことば」を付箋に書き出し、貼りだします。

- ステップ3:ペアワーク/ことばを重ね合わせる

ファシリテーターが、色相環図の上で最も離れた場所にあるカードを2枚選びます。選ばれたカードを書いた人同士がペアになり、互いのことばをつなぎ合わせます。

【実際に生まれたことばの組み合わせ】

- 「ばった」×「へちま」

- 「きらきら」×「みゃくみゃく」

- 「はっぱ」×「やさしい」

- 「ほほえみ」×「若草」

3.未来の物語を共創する

最後に、ペアで重ね合わせたことばを以下のフレーズに当てはめて、地球の未来の物語を大胆に想像しました。

地球の希望ある未来は、〇〇〇〇〇にかかっている。なぜなら、●●●●●だから。

【参加者が紡いだ未来の物語(例)】

- 成果例1: 地球の希望ある未来は、「へちまばった」にかかっている。なぜなら、昆虫と植物はこの星の生態系を支える存在であり、食物連鎖を成り立たせているのだから。

- 成果例2: 地球の希望ある未来は、「きらきらみゃくみゃく」にかかっている。なぜなら、時代は受け継がれていくのだから。

このように、他者のことばをありのまま受け止め、自分のことばと重ね味わう活動を通じて、一人では思いもよらないユニークで希望に満ちた物語が芽生えます。この体験こそが、多様な他者と未来を「共創」する第一歩となるのです。

本事業の背景と目的

1.なぜTJFがSDGsに取り組むのか

SDGs(持続可能な開発目標)が2015年に採択されて10年近く経ちますが、国連の報告書によれば、その進捗は決して芳しくありません。目標達成の遅れの一因として、個別の目標達成に注力するあまり、目標間の連携や、多様な立場の人々の協働が不足していることが指摘されています。

TJFは、長年にわたり、世界の青少年を対象とした言語・文化交流事業を通じて、多様な他者との関係構築を支援してきました。この経験と知見を活かすことが、SDGsが抱える「連携」の課題解決に貢献できると考えました。

2.事業の源流:「地球講座」

本事業の源流は、2021年度から4年間実施した「地球講座」にあります。「地球講座」は、京都芸術大学の竹村眞一教授を講師に迎え、地域を越えて集った青少年が、地球科学と文化人類学の最新の知見を共に学ぶオンラインプログラムでした。

この「地球講座」を通じて、私たちは以下の3つの重要なきづきを得ました。

- 「地球」は、誰もが当事者として関与できる普遍的なテーマである。

- 「地球」は、日常の出来事を異なる視点で捉え直すツールになる。

- 「地球」は、宗教や経済のように、多くの人をつなぐ新たな物語になり得る。

3.本事業の目的

本事業は、「地球講座」を発展させ、参加者間の未来を構想する対話の時間を増やしました。交流による関係構築にさらに焦点を当てた内容となっています。特に、多様な他者との関係づくりにおいて、互いを論理的に「理解」する前に、まず相手との違いを「尊重」し、ありのまま「感受」することからはじめることが特徴です。相互にそれぞれの文化についての理解を深めて関係構築を図るというよりも、地球・希望・未来をテーマにした対話を通じて新たな文化を共創し、つながりを実現しようとするのが新事業「チキュウノキボウ未来共創事業」なのです。

今後の展開

ワークショップの最後には、この夏に実施する合宿型交流プログラムThe QUESTを案内しました。この合宿では、「感受」する対話から一歩進んで、「思考」する対話にも時間をかけ、より深く未来を探求します。

今回万博で提供したThe CONNECTは、ご要望に応じて中学校・高等学校、大学、研究機関、企業などへ出張開催することも可能です。みなさまの学校や組織で、未来を共創するワークショップを開催しませんか。ご関心のある方は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

- チキュウノキボウ未来共創事業 お問合せ・ご希望フォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/2a4ea2b9333327

※ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

(事業担当:中野敦、宮川咲)

事業データ

チキュウノキボウ未来共創事業 体験プログラムThe CONNECT

2025年5月18日(日)13:00~14:00

大阪・関西万博会場 フューチャーライフエクスペリエンス

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

TJF

28人