Q. 学生時代、書店でバイトをしていたと聞きましたが、それがきっかけで本と関係ある仕事をやりたいと思うようになりましたか?

本自体も好きでしたが、本に囲まれているのが非常に好きで、だから本屋さんがめちゃくちゃ好きでした。

僕は大阪出身なんですけど、高校生の頃、当時大阪で最も大きい梅田にある書店に高校生の時に父親の勧めで行った時「なんてすばらしい本屋なんだ」と思いました。お店からしたらとても迷惑なお客さんだったと思いますが、開店から閉店までいました。学生の時だったので一日いても一冊しか買えなかったですけど(笑)。そのような形で暇さえあれば本屋さんに行っていました。その後、大学生になった時、「ここでアルバイトしてみたいな」って思って、情報も調べずにレジに履歴書を持って「雇ってください」と言いに行ったのが最初でした。

そして本屋さんでアルバイトをすることになって本を日々触って楽しくやっていましたけど、本屋さんの経営が年々難しくなっている環境を肌で感じるところがありました。その中で、「どうすれば、本屋さんっていう素敵な仕事が少しでも続けやすくなるのか」と考えた時、「やっぱり出版社がもう少しフォローするべきではないのかな」と思いました。

その後、ダイヤモンド社に就職して、最初にやっていた仕事は本屋さんを回る営業の仕事でした。新しい本のお知らせとか本屋さんがどのような本を置き、どのような本をどのようなお客さんに勧めたらいいのか、という業務でした。本屋さんの立場に寄り添うことで「ちょっとしたことですごく改善することがたくさんあるな」と感じました。実際に仕事を通して変えられたこともあり、セールスの仕事をしながらやりがいも感じていましたが、今度はだんだん作られる本がちゃんとしないといけない、本を作る仕事をしたいと思うようになりました。そして、入社してから約3年後、編集という仕事につき、12年が経ちました。

Q. ウェブ(Linkedin)の自己紹介にある「個人的なミッションは、経済的に持続可能であることと、社会的によい(ソーシャルグッドな)人、もの、こと、会社を見つけて、世の中に伝えて/届けていくこと」ということについて詳しく教えてください。(廣畑さんのLinkedinの自己紹介

https://www.linkedin.com/in/tatsuya-hirohata/?originalSubdomain=jp)

10年前、東日本大震災がありました。地震の前はお金を儲けて社会に貢献すること、世の中にいいことをするというのはきれいごとのような言われ方をよくしていました。それに違和感を持って、「いや、別にいいんじゃないの。水道を引く仕事だって立派なビジネスだし」と思っていました。そういった時に社会起業家の人たちと出会う機会があって、 堂々と、かつ、今までにない斬新なビジネスモデルでやっているというのを知って、非常に興味を持ちまして、ずっと追いかけています。

その社会起業家の例としては、「TABLE FOR TWO」というNPOがあります。「TABLE FOR TWO」というのは二つの社会課題に対してかなりユニークなアプローチをしています。それは途上国における飢餓の問題と先進国の食べ過ぎの問題や肥満の問題を繋げているのです。先進国の人たちに20円高いヘルシーなご飯を食べてもらいます。その20円が途上国の子どもたちの給食になるっていうビジネスモデルです。要するに、先進国の人たちがヘルシーになるということと反対側の人たちはご飯が食べられるようになることを目的としています。給食は、途上国において学校に通う動機にもなるため、教育にも貢献します。そこを繋ぐ20円がポイントです。この20円の中には、運営費も含まれています。なぜなら、彼らはNPOですが、ボランティアではなく、ビジネスとしてこの事業を回しているのです。企業と違って利益を内部留保したり、株主に配ったりということはしませんので、儲けても、その儲けた分全部、社会をよりよくすることにお金を使っていく。国を跨いだ、こんなややこしい問題二つを相手にして、「20円で解決してるってすごいビジネスモデルだな」と僕は思いました。

そういったことをやっている人たち、やろうとしている人たちが日本と世界には実はいっぱいいて、そういう人たちが難しい環境の中でも生き生きと挑戦していると知った時に、「この人たちのことをちゃんと残していかなきゃいけないな」と思いました。僕自分、編集者として何を伝えるのかっていう問題を考えている時に「あ、これをやっぱり伝えよう」となりました。ある意味、編集の仕事は、彼らの仕事を伝える「鏡のようでもあり、拡声器、メガホンみたいなものであるかな」と思っています。

僕がこのジャンルを取材し始めて10年ぐらい経って、最初きれいごとだっていってののしられることの方が多かったけど、ようやく世の中が少し変わってきたなって最近実感しています。そして、面白いのは、そういう人たちを取り巻く環境も良くなってきたんだから、もう、自分たちも楽するのかと思ったら、どんどん難しい課題に挑戦するんですね。そういう人たちなので (笑)。なので、追いかけていて、ぜんぜん飽きないっていうのを本当に今も感じているところです。

Q. 編集者として仕事のこだわりは何ですか?

長く読まれるものを作りたいとずっと昔から思っています。もちろんすぐに役に立つものも大事ですけど、僕はできるだけ長くいろんな人の心に響くようなものを作ることがより良い社会を作っていくことに繋がると思っています。ビジネス書や実用書と言われる、ダイヤモンド社が特に得意としているジャンルの一番の大きなポイントは、本が世の中の問題を解決するものであるということだと思ってます。その中でも長く役に立っていくもの、そのようなものを作れるようにいつも意識しています。

廣畑さんが担当書についてプレゼンテーションしている

Q. 編集の仕事の流れを教えていただけますか?

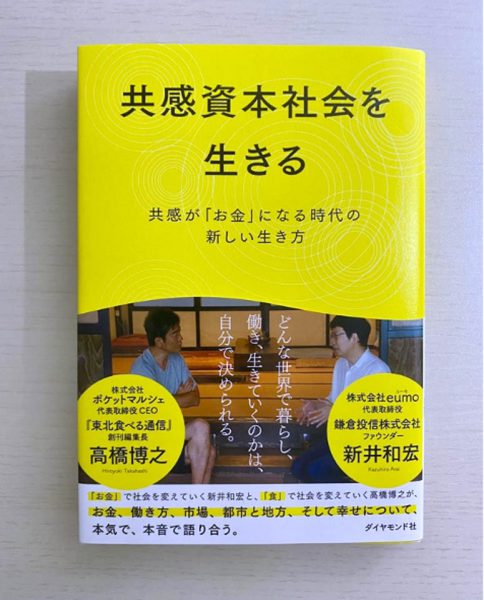

例えば、『共感資本社会を生きる』 という本を編集する際、どんな工夫をしたとか、どんなエピソードがあったかを教えていただけますか。

日本において編集者というのは、何をするかと言うと、企画を立て、企画の了承を取るんですね。企画が通れば、著者をアサインし、『共感資本社会を生きる』のような本であれば、二人の対談をまとめてくれる人を別途アサインし、取材を手配し、取材をして、カメラマンに写真を撮ってもらって、いろんな素材ができ上がってきたら、デザイナーさんにデザインを発注して、本の形にして出します。本ができれば、プロモーションをしなければなりませんので、その本を元にした記事を作ったりとか、メディアの人にこの本を取り上げてくださいっていう活動をしたりとか、本の取材対応もしますし、その本をPRするためのイベントも、集客から何から全部やります。なので、日本の編集者は、一つの企画に対して、最初から最後までずっと関わっています。

『共感資本社会を生きる』という本であれば、著者が二人いますので、二人のスケジュールを調整して、対談してもらって、本にしていくんですけれども、その本で一番やった工夫っていうのは、取材のところです。著者の一人は、野菜とか、お魚とか、お肉とかを作っている人と、それを買う都市の人と直接繋げて売買できる「ポケットマルシェ」というアプリをやっている人です。日本の中での置き去りにされたところとか、置き去りされているものみたいなものを語り合うんだから、この取材も、一回は東京のど真ん中で、もう一回はローカルでやりましょうと言ったんですね。通常だったらそんなわけのわからない話はなかなか通らないですけれども、二人は受け入れてくれて、六本木のど真ん中で一回、秋田の山の中で一回取材しています。それも秋田市内ではなくて、五城目町にある山の中の古い日本家屋の中で取材をしています。本の帯の写真のところがその日本家屋の土間で撮った写真になっています。なので、取材の場所をあえて、日本の大都会と日本の山の中のこの二箇所でやったっていうのが一番の工夫です。やっぱり、そうやってみると、そこでしか出てこない話っていうのが確実に出てきたので、非常に深い対談になったかなと思っています。

廣畑さんが編集した『共感資本社会を生きる―共感が「お金」になる時代の新しい生き方』(2019年11月発行、著者:新井和宏、高橋博之、発行:ダイヤモンド社)

Q.編集者はいろいろな人に会う仕事だと思いますが、人に会う楽しみと、会う前にする準備はありますか?

人に会うのがすごく楽しい仕事というのは本当に間違いなくて、その人でしかできなかった経験を取材できるのは、編集者という立場にいる人間の一番の役目であると思います。同時にそれを多くの人に届けたいと感じた時には心の中に湧き上がるものがあります。

もう一つの質問である人に会う前の準備は、めちゃくちゃします。その人の言ったことややったことで世の中に出ているもの、例えば記事とか本などをチェックします。ただ、会ったときは初めて知ったようにリアクションをします。記事に出ているような人とか取材をいっぱい受ける人にとっては、いつも答えている当たり前なことかもしれませんが、実はその中から面白い部分をどれだけ探せるのがポイントになります。だから、「それ以前に書いていますね」みたいなリアクションはダメなんです。むしろ、そうなんですか、本当ですか、それめっちゃ大変じゃなかったですか、と聞いて、質問に答えながら「私が持っているこの経験って実はすごいんだ」と相手の人に思ってもらえると、たとえ同じような話であってもとても有意義な取材になることがあります。

Q. 廣畑さんは好きなことを仕事につなげていると思いますが、好きなことを仕事につなげるか、得意なことを仕事につなげるかを迷っている人にアドバイスしていただけますか?

一つはその好きだと思う気持ちには絶対ふたをしないでほしいと思っています。もしかしたら仕事以外でも好きなことと関わり続けられる可能性があるからです。例えば、本屋さんは今すごく苦しんでいて、本屋さん自体が減っていき、出版業界において本屋さんになりたいという人はあまりいないと言われるんですけど、実はやってみたいという人に最近すごくたくさん出会います。それは何かっていうと本業を別にしながら自分のできる範囲で本に関われるような活動をしている人がたくさんいらっしゃるということです。それはある意味、好きなことを仕事につなげられる瞬間があるということです。好きなこととか得意なことというのはその人の財産だと思っていますので、それを隠すようなことだけはしないでほしいと思います。だからこそ、自分の好きなことは周りに言えばいいと思います。そうすることでいつの間にか仕事につながってくることもあるんじゃないかと思います。

Q. 最後に、廣畑さんにとって本はどのような意味をもっていますか?

そうですね。たかが本とはいいながらも、本を見たことで知る世界、広がる世界っていうのがやっぱりあって、そこにいつか自分にとって大事な決断をしなきゃいけない時に、本を読んでなかったら、見えなかった選択肢みたいなものが現れる瞬間があるんじゃないかと僕は思っています。積極的に選択肢を提示してくれるような本だけじゃなく、ミステリーだったり、小説だったり、場合によっては受験のときに読んでたテキストかもしれません。そういった文章に出会ったことで、まだ知らなかった選択肢みたいなものが、目の前に開けてくるみたいなことが非常に大きな役割や力なのではないかなっていうのをやっぱり思いますね。それはやっぱり本が持っている一番大きな力なんじゃないかと思います。

(インタビュー:2021年6月)